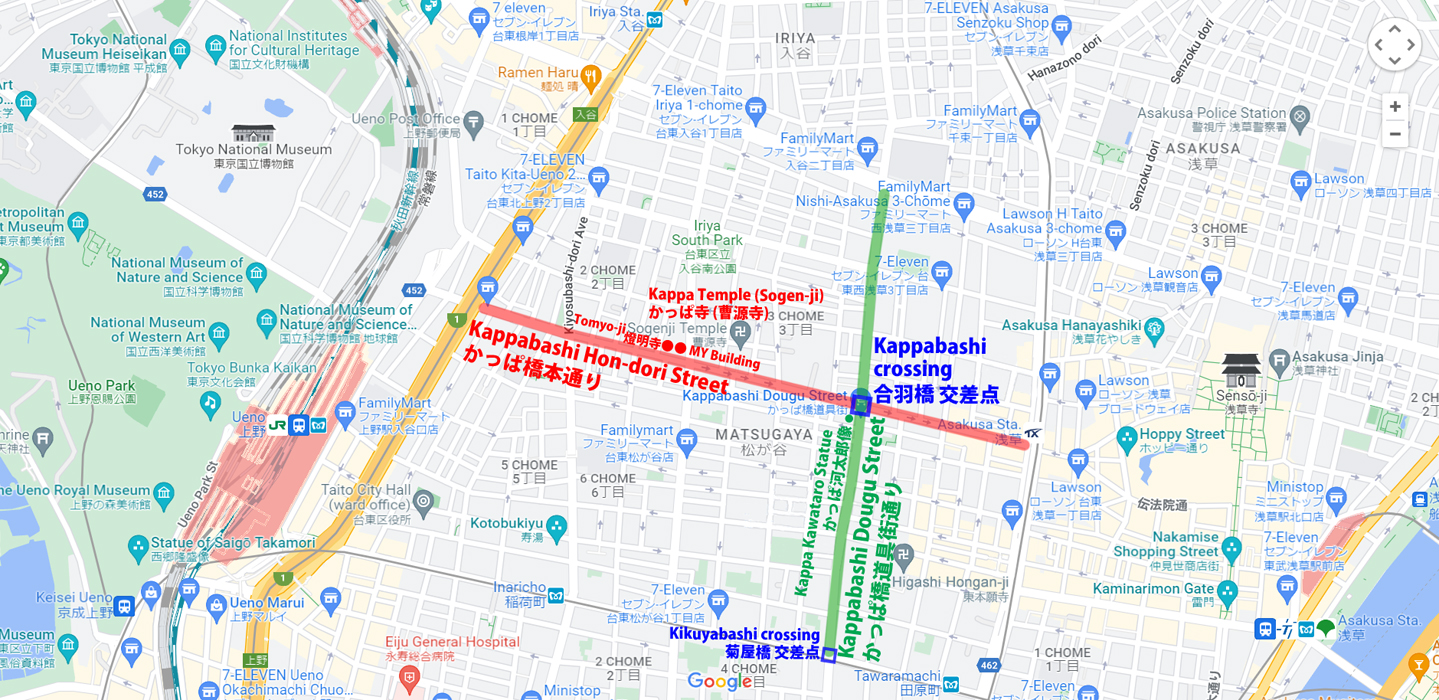

「かっぱ橋」というと、東京都台東区の「かっぱ橋道具街」のことを思い浮かべる方が多いかと思いますが、実は「かっぱ橋通り」は2つあります:

「かっぱ橋本通り」と「かっば橋道具街通り」です。

新堀川にかかる橋「合羽橋」がまずあって、交差する2つの通りが後に「かっぱ橋通り」と名付けられた

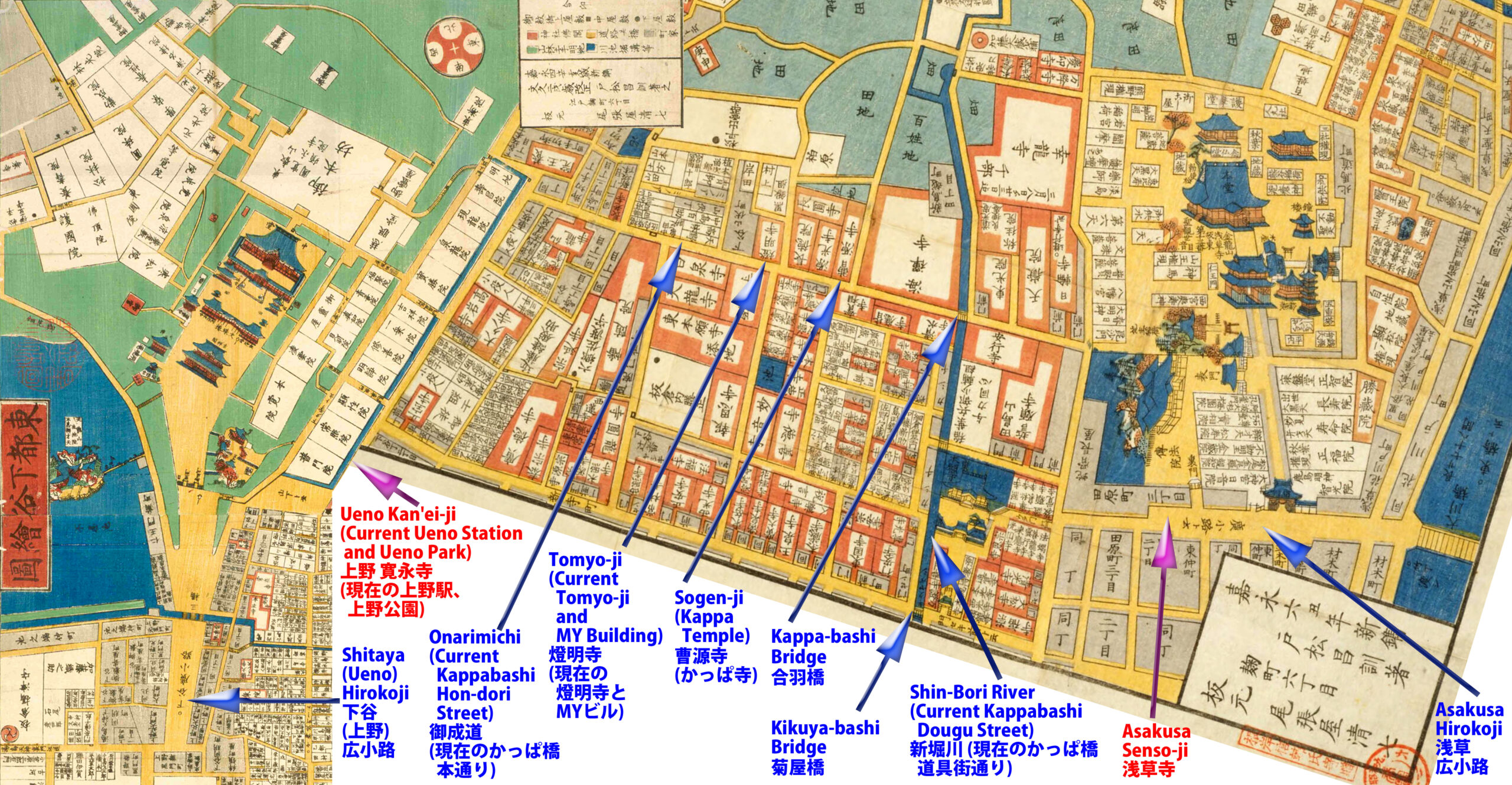

この江戸時代の地図の通り、江戸幕府の重要な2つの寺であり文化の中心地でもあった上野の寛永寺(徳川家の菩提寺)と浅草の浅草寺(徳川家の祈願所)を最短で結んでいた道、将軍や高僧が通る御成道だったのが、現在の「かっぱ橋本通り」です。

その途中にあった新堀川にかかっていた橋が「合羽橋」でした。当時度々氾濫していたこの川を、雨合羽屋だった合羽屋喜八(合羽川太郎)が私財を費やして整備を行った際、その良心に心を打たれた河童達が工事を手伝ったという伝説もあり、「合羽橋」の名がつけられたといわれています。

新堀川が大正時代の関東大震災後に暗渠化され、次第に飲食関連の商店が集まり出来たのが、現在の「かっぱ橋道具街通り」です。

橋「合羽橋」があった場所は現在、2つの「かっぱ橋通り」が交わる「合羽橋」交差点となっています。

現在「かっぱ橋道具街」は全国的にも海外からの観光客からも有名な観光地となりました。

一方「かっぱ橋本通り」も、毎年7月に開催される「下町七夕まつり」や、東京スカイツリーを根元から上まで綺麗に見える通りのひとつとしても知られています。

また「かっぱ」は、東京都民のシンボルキャラクターでもありました。かつて1955年から1997年にかけて、都民の日には「カッパのバッジ」が東京都によって製作されていました。

「かっぱ橋本通り」にも「かっば橋道具街通り」にも、多くの河童のイラストや像が見られますが、私たち地元民に特に愛され続けているのが萩原楽一の描いた河童たちです。

生前、萩原楽一は地元の子供たちを集めてお絵かき教室を開いていましたが、私もその生徒の一人でした。現在は、父の跡を継いだ清水佐知子さんが二代目萩原楽一として、これらのかわいいかっぱたちを描き続けていらっしゃいます。